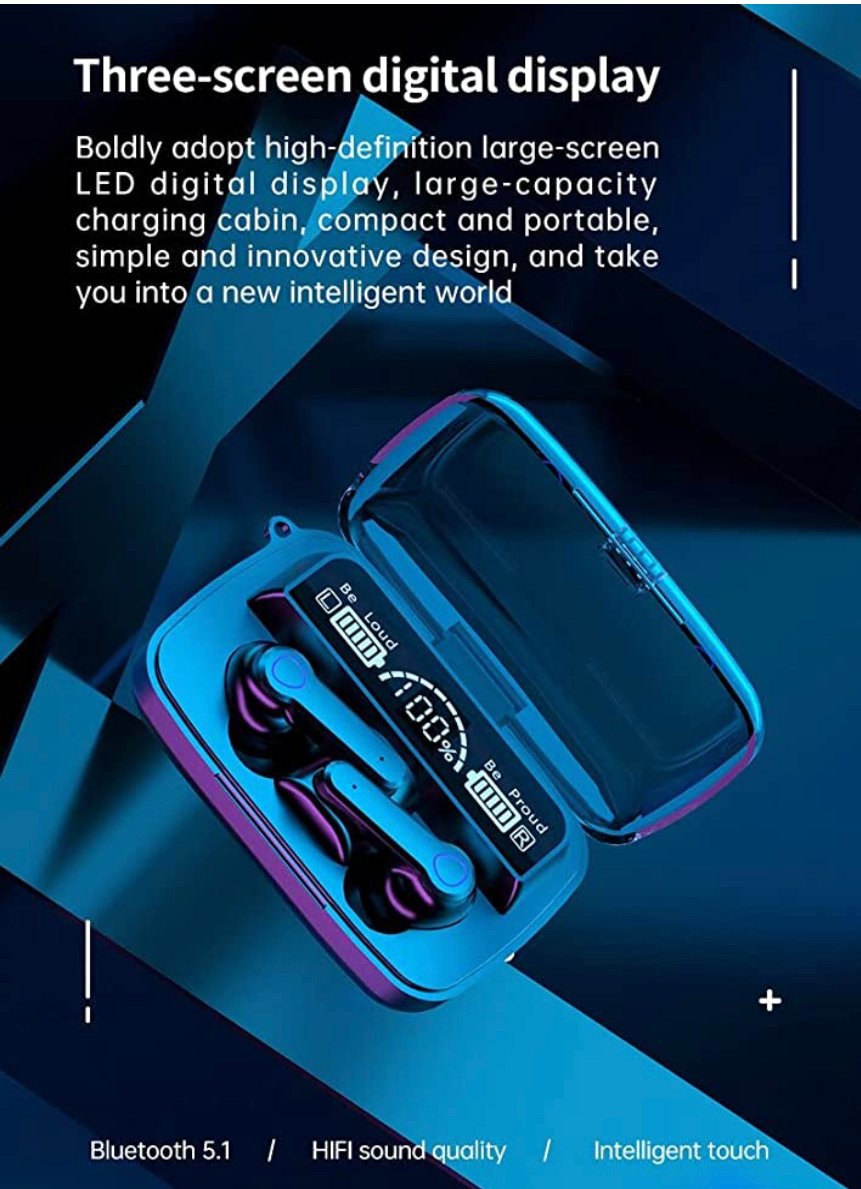

سماعه m19 الاصلية | 🔥🔥 عرض خاص 🔥🔥 والتوصيل مجاني 🎇 سماعة m19 ضد الماء تحتوي على باور بانك تشحن بيه موبايلك وفيها شاشه ديجيتال) 🔴 مواصفات السماعة 🔷 ✓ تعمل السماعة

/yaootaweb-production/media/crawledproductimages/e7b93e34963dc34bbdf9598f7798d8881b5c6d28.jpg)

سعر ومواصفات M19 سماعه لاسلكية مزوده ببور بنك + حامل موبيل خشبي هدية - اسود من jumia فى مصر - ياقوطة!

سماعات أذن رياضية سوبر باس من FINESSE England - TWS M19 تعمل باللمس تعمل باللمس، سماعات أذن لتقليل الضوضاء مع أحدث بلوتوث 5.1، حافظة شحن مدمجة ومصباح يدوي : Amazon.ae: الإلكترونيات والصور

سماعات أذن رياضية سوبر باس من FINESSE England - TWS M19 تعمل باللمس تعمل باللمس، سماعات أذن لتقليل الضوضاء مع أحدث بلوتوث 5.1، حافظة شحن مدمجة ومصباح يدوي : Amazon.ae: الإلكترونيات والصور

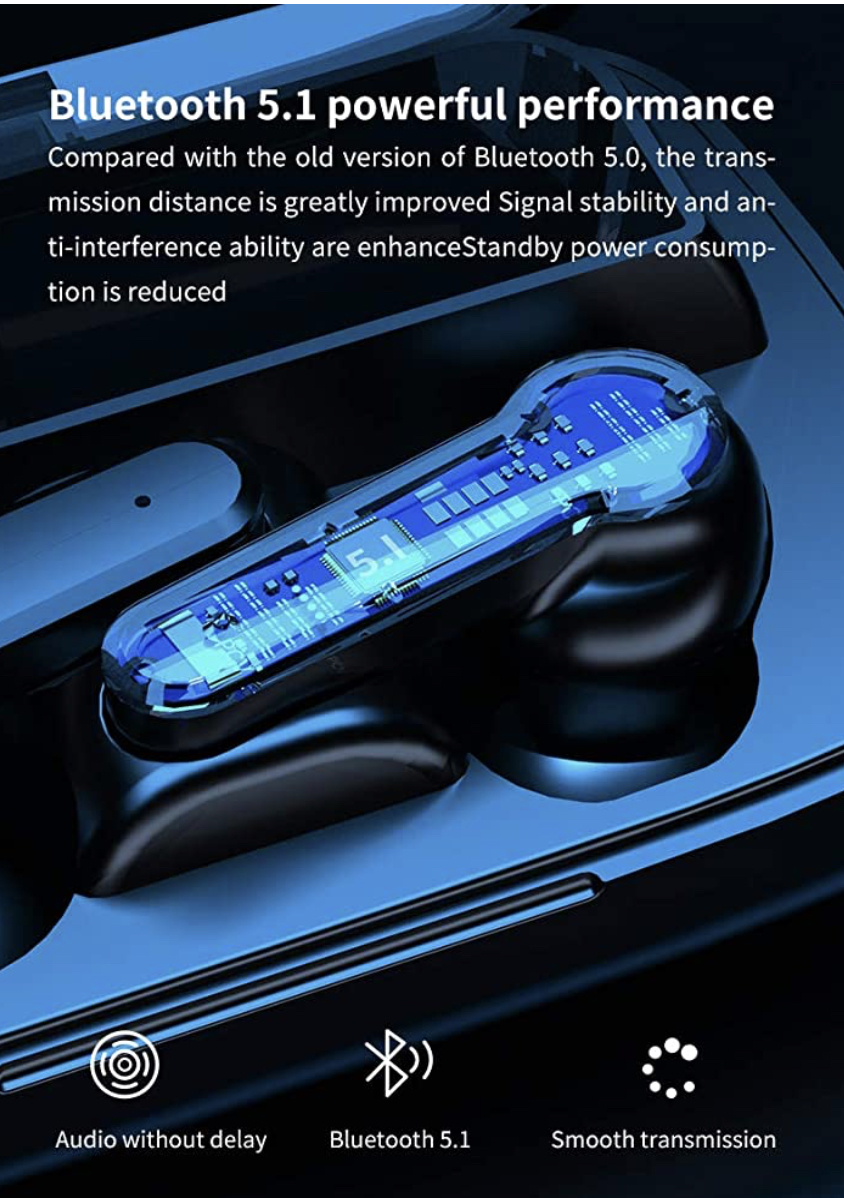

M19 Tws بلوتوث V5.1 سماعات الضوضاء النشطة إلغاء مع شاشة Led المحمولة اللاسلكية التي تعمل باللمس سماعات الأذن Tws - شراء M19 Tws بلوتوث V5.1 سماعات الضوضاء النشطة إلغاء مع شاشة Led

M19 سماعة TWS سماعة ذكية تعمل باللمس التحكم اللاسلكية بلوتوث متوافق مع سماعات مقاوم للماء LED العرض مع هيئة التصنيع العسكري - AliExpress

سماعات اذن بلوتوث لاسلكية بتقنية البلوتوث 5.1 من كانهامباير M19 بتقنية البلوتوث ثلاثية الابعاد (اسود) : Amazon.com